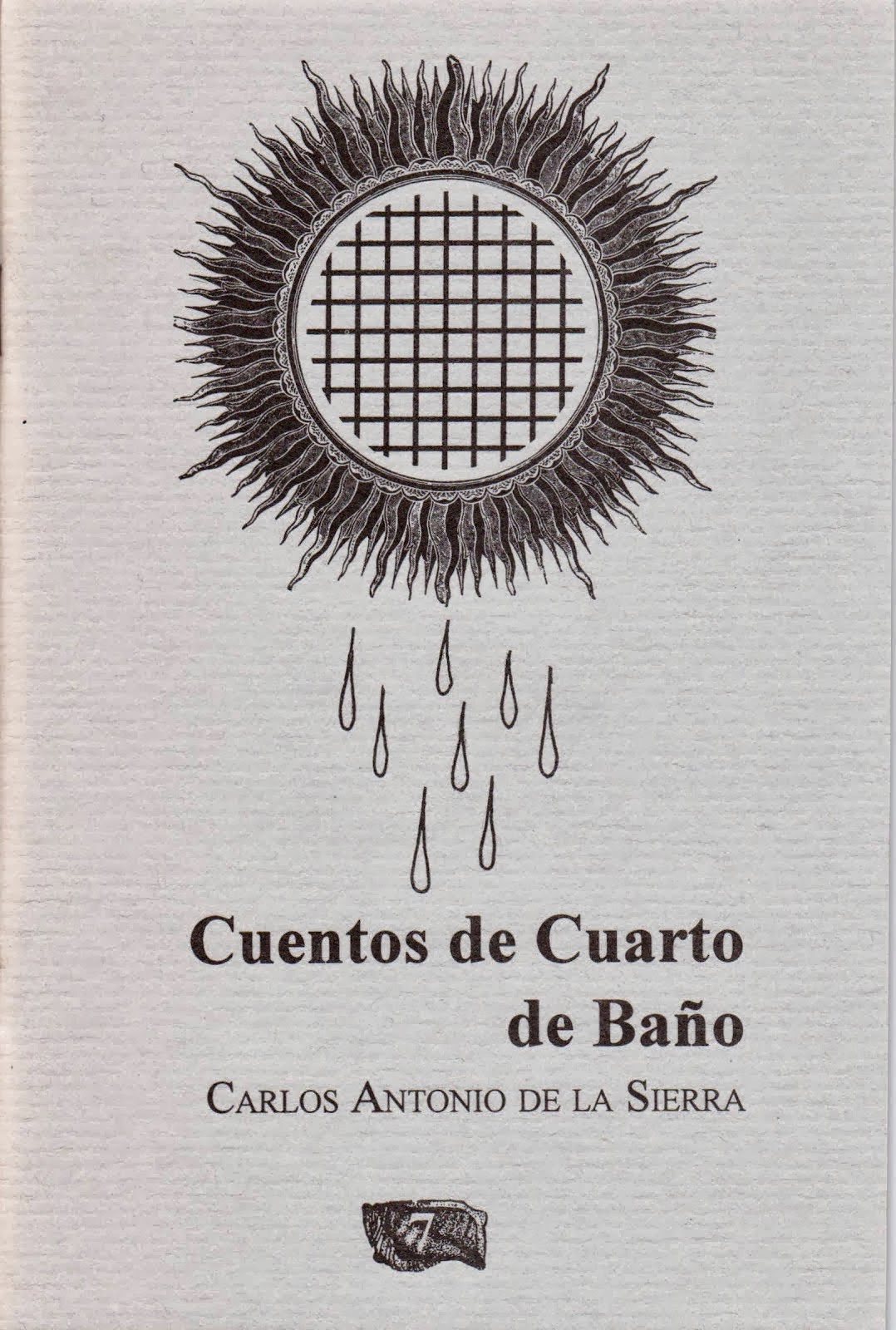

Quauhnáhuac, el dengue y ¿qué quieres, Van Gogh?Escribo en este instante desde la alberca de mi casa en Cuernavaca. Tengo ante mí un caballito de Herradura blanco, una cerveza michelada perfectamente preparada con las salsas correspondientes y un plato de cacahuates versión "botana mexicana" de Sabritas. Recién nadé un kilómetro en una alberca que, por fin, está a treinta grados (la he checado diligentemente día con día y la variación a media tarde no ha sido de más de dos grados). También tengo el celular y el teléfono inalámbrico para no sentirme incomunicado. Juanito, la mujer que trabaja en la casa, vive aquí, integra una secta de adoradores del epazote y es, por supuesto, quien manda, está por traerme unos sopes previos a la comida. Siempre he dicho que son su especialidad. En la mesa hay cuatro libros: uno que traje para leerlo durante mi estancia acá (

Hotel Nómada de Cees Noteboom, mi escritor favorito cuando estoy de viaje, aunque ahorita no lo esté) y tres que me he encontrado en la bibloteca familiar y no conocía: el

Toledo de Luis Cardoza de Aragón,

Desde el jardín de Jerzy Kosinski y con el que ahorita acabo de matar una avispa impertinente y las

Cartas a Theo de Vincent Van Gogh (en este momento he tenido un déjà vu. Lo narraré con rapidez: a los veinte años tenía tres novias; ninguna de ellas sabía de las otras, lo cual hizo pensarme un verdadero Casanova; me hizo pensar eso hasta hace algunos años cuando descubrí, por su propia boca, que las tres me engañaban (¡bitches!). Un día una de ellas -recordemos que yo tenía veinte años- había quedado en hablarme en la tarde. No me habló. Pasaron tres días y no sabía de ella. Después me enteré que había ido en bicicleta a la Lagunas de Zempoala en un microshort que tuvo a bien modelarme semanas atrás. "Me lo compré para ti", dijo malévolamente. Era obvio que no había ido sola a las Lagunas; también era obvio que no había ido a las Lagunas porque nadie va de Cuernavaca a la Lagunas en bicicleta. Pero era muy joven para entender eso, así que me tranqulicé y escondí a Otelo y su puñal en la mesa de alberca de mi otra casa, también aquí en Cuernavaca. Sobre ella tenía varios libros. Entre otros estaban

El Quijote,

La ley de Herodes de Ibargüengoitia y el

Mea Cuba de Cabrera Infante [en la presentación en México de este libro un personaje llamado Enrique Krauze -número 29 en la lista de personas a las que hay que matar- ordenó desalojar la sala correspondiente porque adujo que había una bomba en el recinto. Nunca la encontraron]. Por obvias razones tomé el de Ibargüengoitia y me salvó: concluí que la ciclista del microshort todavía me amaba. Meses después, cuando se enteró de que yo andaba con dos más, me abandonó por el bajista de

La piel, un grupo de rock de Cuernavaca al que las jovencitas le lanzaban brasieres mientras tocaban. Al respecto, y aunque nunca haya escrito algo semejante, he de confesar que aquella mujer tenía unos senos portentosos. En esas épocas yo tenía una columna en

El Universal de Morelos. La anécdota la sublimé con un título fallido: "La literatura como salvación". Ah, la juventud). Para evitar digresiones, réplicas fatuas, críticas infundadas o la asunción natural -que yo sufragaría

ipso facto- de pensar que el autor de estas líneas es un memo memorabilísimo, reitero que se han cerrado los paréntesis de una vez por todas,

goddamn. Son las cinco de la tarde, voy en el cuarto tequila, la laptop está a punto de quedarse sin pila y es la hora en que Juanito suele tratarme mal porque le tocan sus rezos al epazote. No tengo otra, pues, que esperar para que me dé de comer porque si me meto en "su" cocina lo primero que dice es "¿Qué haces aquí?", luego "No toques nada" y, por último, "Vete a ver el futbol". Esta frase es el típico acto de crueldad de las mujeres: como si el futbol lo pasaran todos los días del Señor, ni que fuera comer epazote.

El punto de quiebre viene por lo que pasó ayer, claro vaticinio de que no sería una semana fácil. Cuernavaca es una ciudad un poco extraña. Aunque hay gente que diga que no tiene identida propia, yo -un idiota que como pinche personaje de Dickens ha vivido más de tres décadas entre dos ciudades- sostengo que hay detalles que la distinguen, para mal, de las demás. Mirad. Hoy día existe en la ciudad, quién sabe por qué designio malsano, una epidemia de dengue. El dengue es una enfermedad tropical causada por cuatro virus y transmitido por un mosquito; se caracteriza por fiebre extrema y dolores intensos en articulaciones y huesos. Una variación es el dengue hemorrágico, mucho más peligroso que, si no se controla correctamente, puede ser fatal. Lo misterioso es que se trata de una enfermedad que aparece en lugares donde hay mucha humedad y de altas temperaturas, y Cuernavaca no es precisamente así. Pero hay dengue y los hospitales están al tope de su capacidad para atender a los enfermos a la brevedad posible y que no se extienda la epidemia. La Secretaría de Salud del estado, por ende, actuó en consecuencia. Ayer en la noche estaba viendo la televisión con mi hermana. Intempestivamente el jardín se llenó de humo y afuera había un ruido constante que era todo menos armónico. Están fumigando, dijo mi hermana. ¿Cómo fumigando?, pregunté azorado. Así, fumigando, como si echaran raid. Es por el dengue. ¿Están fumigando la ciudad? Sí, toda. Recomiendan que abran las ventanas. ¿Y no es peligroso? No, es una medida preventiva. Mi hermana Titi, insigne investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, por supuesto conocía los intríngulis del numerito nocturno y no se inmutó. Yo, incrédulo bergante que no hace más que beber y escribir sandeces, tenía que atestiguarlo. Fue así como se llevó a cabo una de las escenas más lamentables de la historia de un ciudadano morelense afincado en el DF. Abrí la puerta para constatar que, en efecto, se trataba de una fumigación masiva. No vi nada: la camioneta encargada de evitar subsecuentes casos de dengue en la ciudad me había fumigado directamente. Y cuando digo directamente no es que haya estado echando el insecticida hacia arriba para que luego cayera como rocío en las hojas. No. Me fumigó de frente como una ama de casa que odia a los insectos: vaciándoles el frasco matabichos en todo el cuerpo no para envenenarlos sino para ahogarlos. Me sentí Bill Murray en los Cazafantasmas cuando un fantasma desenfrenado lo babea en el pasillo de un hotel. Regresé con mi hermana no sin antes limpiarme un poco el rostro por aquello de los amaneceres y Gregorio Samsa. "Sí, están fumigando", sentándome a ver el final de Dr. House. "Te lo dije". Recordé la escena inicial de

Short cuts de Robert Altman: aviones fumigando Los Ángeles por alguna epidemia. La película termina de manera apocalíptica: con un terremoto en el que el ahora muerto Chris Penn mata a una muchacha. Háganle como quieran, dice Altman: las desavenencias intempestivas jamás podrán driblarse. Un día, Tom, el papá alemán de una amiga, vio un alacrán en Tepoztlán; en lugar de aplastarlo con el zapato como lo hubiera hecho un ser normal, le descargó el frasco de insecticida al pobre animal. El alacrán sobrevivió y Tom terminó intoxicado en el hospital. Es cierto que el insecticida era para eliminar nada más al mosquito del dengue, pero la dosis que recibí, os lo juro, fue como para asesinar como a dos millones de mosquitos, que si juntamos en un molde y le damos forma bien podrían parecerse a mí, un uno noventa a cuestas y la dosis perfecta que pasaría de mis caderas e iría directa al heart. La botella de Herradura está casi vacía (una escena desoladora) y Juanito ha terminado sus plegarias. Creo que comeré un poco (algún pedazo de carne estará bien) y volveré a nadar, al fin ya traigo el agua encima. Antes leo el final de una carta que Van Gogh le escribió a su hermano Theo y que le fue encontrada en el bolsillo después de darse un balazo en el pecho: "...arriesgo mi vida y mi razón destruida a medias -bueno- pero tú no estás entre los marchands de hombres que yo sepa; y puedes partido, me parece, procediendo realmente con humanidad, pero, ¿qué quieres?". ¿Y tú qué quieres, Van Gogh, si nunca te fumigaron como una miserable cucaracha? Qué lástima que el tequila no tenga gusano en el fondo; nos habríamos guiñado un ojo, claro, si ambos tuviéramos.

CAS